ニンニクを低温油でコトコト煮たら家中がアヒージョ。

こんにちは。imoimoです。

てきとーな製作をやっております。

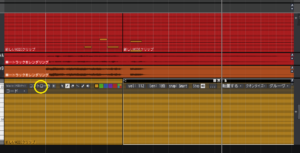

今回のお題はなんちゃってプログレ。今はメロディ用のシンセを入れております。

音符は大体並んたので、ツマミの操作を入れております。

リードシンセに付き物なのはまずピッチベンド。と言うのが世の中の常識な様です。

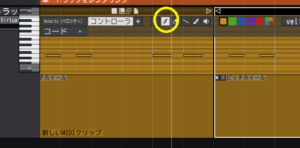

要するにコレね。

ギターにチョーキングやスライドがあるようなものかしら。

今回はベントダウンつまりホエェーと音が下がる全音符と、ベンドアップいわゆるチョーキングみたいに音が2度上がる二分音符が出てきます。採点カラオケで言うとフォールとしゃくりみたいなもんね。これを入れなくちゃ。

巷で付き物と言われている割にはベンドを使ったことは無くて。そもそもあんまりシンセでリードを入れないからかしら。

実機でもあんまり使わなかったのは単にヘタクソだったから。

最初はオートメーションで録音すれば良いかと思いましたが、オートメーションではベンドレバーを記録して貰えず。

おとなしくコントロールチェンジCC:を書くかぁ、とパネルを開いたらピッチベンドの番号が見当たらず。

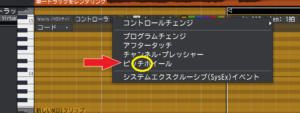

へぇー。ピッチベンドはあまりにみんな使うからコントロールチェンジの番号無しの別格扱いなんだってっ。顔パスみたいな立ち位置なのね。

初心者よろしく、おとなしく正攻法で行く事にします。

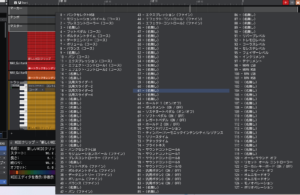

クリップのコントロールチェンジのエディット画面を開こう。

あ。使っているのは無料総合DAWのWaveform Free(→ダウンロード)です。えっ?マイナー?

いきなりCC:の番号リストが出るけれど、

確かにピッチベンドの番号無いね。

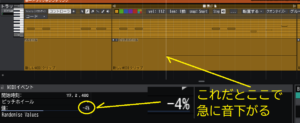

ポインタをコントロールに戻している内に1階層上のメニューになって。

これかぁ、ベンド。ピッチホイールって書いてあります。

他にはアフタータッチも書けるのか。

DX7で初めてアフタータッチを経験した時、

物凄く感激しました。シンセがキカイから楽器になったって感じたのね。

ヘタにツマミを回すよりも、鍵盤を押しながらぐぅーっとやる事でモジュレーションが掛かったり音色が変わる方が直感的よ。こっちは多用していたっけ。

因みに、イニシャルタッチも結構面白くて。要するにベロシティで音をコントロールできるわけで、現代では当たり前だけど。当時のシンセは強弱なんて夢のまた夢、和音が出るだけでも有難いって思いなって言う時代だったからもう夢中よ。

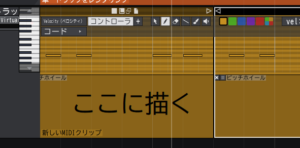

音符を置くピアノロールとは別に、コントロールを書くトラックが開きます。

ポインタはセレクターの矢印ツールじゃなく書き込み用の鉛筆にして。

音符の時はセレクターのままでも書けるから鉛筆はあんまり使わないのよ。ここは基本に忠実にね。

目当ての音符の所でベンドの動きを書いて行きます。

もともとベンドレバーは真ん中、±0の所に居るはずだから、出だしを0にしないと音痴になっちゃう。

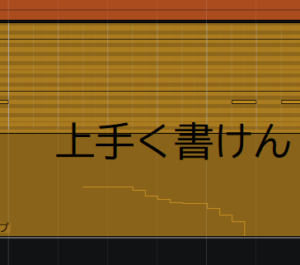

階段みたいにカクカク書かれて行くのはMIDIデータだから。スナップ設定の分解能に沿って数値が入って行くのね。

カクカクしているけれど、ゲームボーイのお絵かきソフトみたいにカクカク何度も書き直しできるからその内しっくり来る様になりそう。数字で打ち込む事も勿論できるしね。

オートメーションの時は、DAWに依存しているからグラフは滑らかに表示されます。

でも実際には内部で演算してコントロールの値を出しているはずだから、厳密にはきっとカクカクしてるよね。

ピッチベンドはカクカクしていても滑らかに動くように処理されるのがデジタルシンセでは普通だから、これでいいのね。

ベンドを動かし終わったらまたゼロに戻しておかなくちゃ。

戻しておかないと、この後ずっと音痴になっちゃいます。

これ苦手なのよ。

まず、戻し忘れる。

次に、途中から再生したり途中で止めたりすると戻っていないものがあったりして次の再生がおかしくなる。

本来は、トラックの先頭にはMIDIリセットの命令が置かれていて。と言うか置くべき作法があって。

何がどうなっていても最初から再生すれば大丈夫みたいな仕組みになっているはずなのですが、どうもその通りに行かない事がちょいちょいあってコントロールチェンジは苦手なのです。

要するに。動かしたツマミはすぐ元に戻すって言う事を守れば良いだけの話ですが、それが守れるならもうちょっとマシな人間になっていた事でしょう。

そんなこんなでお粗末様でした。

コメント