近所のマスターがテレビに出ていてちょっと嬉しい

こんにちは。imoimoです。

てきとーな製作をやっております。

新品のノートPCをゲットしたので、折角だからタダで製作環境を調えて行く記録をしております。

これまでで

- 基本的なツールを入れて

- DAWを入れて

- ベーシックなFXを入れて

- 一通り使いそうな音源を入れて

- シンセを入れました。

それにしても。

どうやって

曲を作って行くのが普通なのだろう。

なにしろタダ前提なんで、オーディオインターフェースも使いません。

これ、て「弾かない」前提て事だよねと思います。

とすると、大抵は何か1トラック打ち込みとかで作って肉付けして行くのが普通かしら。

- ピアノか何かのトラックを作って、そこにベースやらドラムを付けるとか。

- ギターのリフを作って、ベースとドラムを付けるとか。

- いやいや。先にドラムを鳴らしておいてベースを作るとか。

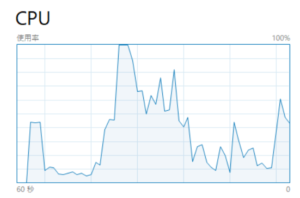

…まあ何でも良いのですが、問題はCPUのリソース。

プラグインの音源は、結構リソースを使います。

自分だけかと思っていたけど、そこら辺のPCでオーディオインターフェースも使わない場合はだいたい6、7トラック辺りから苦しそうになるみたい。

オーディオインターフェースを使ってDSPを外付すればもっと凄いのか??と思うのですが。

多かれ少なかれ苦労はあるみたい。そんなんなら買わなーぃっ。

正しくは「買えない」です。

そんなわけだから、トラックは順次オーディオに書き出しながら作る方が得策だと思います。

オーディオに書き出すと言うのは要するに録音する様なもので、やり直しもカンタン。

世間ではこの作業をレンダリングと言う様です。

レコーディングじゃないのね。

バウンスと呼ぶ時もあるけれど、バウンスと言うのは複数トラックをまとめる時の方が多いみたい。

ミックスダウンじゃないんだ。

いずれにしても。

弾いたり歌ったりしないで曲を作る時には音源を鳴らして、一旦オーディオに録り直す必要があります。

録ったオーディオトラックでは、手直しする必要がよくあるわけでして。

トラック単体で音を整えたり、弦なら弦管なら管で複数をひとまとめにしたり。

バストラックと言う様です。

例えばバイオリンAさんとBさんの二人を仲良くまとめたい時とかに、二人を仲良しにさせる魔法みたいなプラグインがあったり。

最後の最後に全体に使うプラグインがあったりします。

こう言うプラグイン類をバスなんちゃらとかマスターなんちゃらとかよく呼んでおりますが、難点がいくつかあって。

- 難しい

- 大抵有料でバカ高い

- 動作が重い

- 効果は微妙でよくわからない

要するに大人向け、て事。

そんなわけで「おとなプラグイン」としました。

タダで、こどもにも扱えるおとなプラグインをまとめておきます。

コンプレッサー

普段使うのはReaCompなんだけど(→ダウンロード)。

おとなコンプはちょっとムードが違って。でもこどもにも優しいのは例えば

MJUC Jr.

もうね。見た目からしてお・と・な。

グルー効果が気持ち良いと言われるバスコンプです(→ダウンロード)。

結構CPUパワーを使うからあっちゃこっちゃに挿すと大変です。

例えばバイオリンAさんとBさんとセロをまとめたバスに挿すと。

何が変わったんだかさっぱりわからないけれど、自然とみんなが調和した音になります。

同じコンプレッサーとは思えない感じ。

他には

DCAM Free Comp

実機の卓のコンプをモデリングしたそうで。MJUC Jr.と比べると、もうちょっと「かかってます」風味の強いバスコンプ(→ダウンロード)。

マシンがすんごい高性能ならトラックに使っても良いかもね。

モデリングと言うだけあって、実機のミキサーっぽいかかり方な気がします。

こんな感じに、おとなプラグインは「○○モデリング」と言うものが多い様です。

だいたいがアナログ回路の実機を再現している感じかしら。

有名な実機になるとお値段も実機並みかも。

先日一瞬マイブームだったのは

Kompreskimo

エスキモーがノリノリで踊るコンプレッサーです(→ダウンロード)。

ジョークグッズなのかと思ったけれど、かかりは結構気持ち良いのよ。

リズムトラックとかに使ってみました。

マキシマイザー

別におとなじゃないじゃん、と言われそうですが。

閾値よりも低いレベルを増幅するエクスパンダ―と、閾値よりも高いレベルを抑えるコンプレッサーを組み合わせるとマキシマイザーになると言うのが基本原理みたい。

要するに音が目の前に寄って来る様な聴こえ方になって。

目の前でギャンギャンやっている様な状態になるから、音圧が上がると言う事の様です。

単純に音がデカくなるから、こどもにとってはサイコー。

と言うわけで何でもかんでも挿したくなるのが

W1 Limiter

すんごく有名な無料のリミッター/マキシマイザーです(→ダウンロード)。

全トラックにこれ挿す人がいるくらいに中毒性があります。

でも動作は物凄く上品でクリア。

ちゃんと使うべきところに使ってね、と開発者のGeorge Yohngさんに言われそうです。

めちゃめちゃいい人そう…

なるべくマキシマイザーに頼らない曲作りをしたいものです。

でも最後のマスターでは音圧調整に使いたいのですが、そうなるとこっちの方が好みだったりして。

Unlimited

5.1chに対応したリミッター/マキシマイザーです(→【Plugins4Free.com】)。

この辺りから、メーターが無いとワケ分からない感じになるので

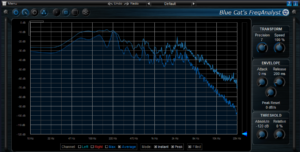

スペクトラムアナライザー

見たってわかりゃしませんが。何となくね。

他にはトゥルーピークとかRMSとか株価診断みたいな数値が色々と表示されるので、何となく。

タダのものだとVoxengoのが良いと思います。

SPAN

Blue Cat AudioのFreePackにもスペアナは入っていますが、

こっちの方が見やすい気がします(→ダウンロード)。

どっちにしても、スペアナは負荷が大きくて表示落ちする事がしょっちゅう。

今度のノートPCはグラボ積んでるから改善されるかしら…

そう言えば

Voxengoのプラグインにも無料のものは結構あって(→【voxengo.com】)。

そもそもVoxengo自体がおとなデベロッパーな気もします。

ちょっと難度の高いプラグインが多いのよ。

Mid/Sideエンコーダー/デコーダーのMSEDとか。

使ってるとカッコつけになるかも知れません。

…おとなプラグインは思ったよりあるな。続きは明日にしよう。

そんなこんなでお粗末様でした。

コメント