新しいラーメン屋さんでがっかり。でももう一回は行っちゃう

こんにちは。imoimoです。

てきとーな製作をやっております。

今回は遠い昔に作った曲のメロディに全く別物のバックを付けようと言う企画。

途中で脱線しておりまして、ヴォコーダーを使ってみようと思います。

ま。昨日思い立ったので昨日からガサゴソとプラグインを集める所から始めております(→昨日の話)。

えっ?マイナー?

て言うかレトロな楽器だよね。AIがニュースを読んじゃう21世紀に使う人いるのかしら。てぇ話です。

確か

昔の電話も同じ仕組みだった気がするけれど。鳴っている音に別の音声のフォルマントを被せて変調する機材だった様な気がします。

ざっくり言うとマイクに喋った通りに歌ってくれる楽器なのよ。

もう少し前に、トーキングモジュレーターとか言うのもあって(→Wikipedia)。

これはホースを咥えて喋りながらギターを弾くと、ギターが喋るて言うエフェクターだったのね。

例えばELOの”Mr. Blue Sky”の最後で出てきますね(→YouTube)。

どうして例がそんなに偏ってるのっ??

言わばこれの進化系と言う感じ。更に進化したのがミク様、ていう流れかしら。

ヴォコーダーと言えばやっぱりEarth,Wind and Fireの”Let’s Groove”かしら(→YouTube)。

あ。Styxの”Mr.Roboto”(→YouTube)とかもあったねぇ。

VOWWOW時代に厚見玲衣さんも多用しておられた様な。

そんなヴォコーダーで知っている実機は何種類もありませんが、その内2台はタダでエミュレータがあります。

1つはKORG VC-10のエミュレータ

FBVCです(→ダウンロード)。

見た目そっくり。

もう一つはRoland SVC-350のエミュレータ

TAL Vocoderです(→ダウンロード)。

これまた結構そっくり。

FBVCは実機VC-10同様に内蔵のオシレータに対して外部入力の変調をかける方式。

今回は他のシンセの音に変調をかけたいから、外部入力を繋げるTAL Vocoderを使うことにしました。

昨日はRACKと言う機能を使おうとしましたが間違い。そもそもRACKが無いと使えないんじゃDAWはWaveform限定になっちゃうし。

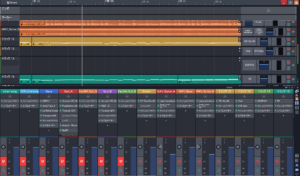

無料のDAW、Waveform Free(→ダウンロード)。

プラグインの中にプラグインのパッチを入れ込めるRACKと言う機能があります。

でもプラグイン一つに対して音声入力が2系統必要。元のシンセの音も出せる様にしておきたいし。どうしましょう。

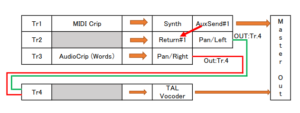

…と言うわけでセンド(Aux Send)を使って作戦を立てました。

元の音が鳴らなくても良いなら、センドも不要で。

変調先の鳴らしたい楽器の音を左にパンして、変調をかける話し声ファイルなりマイク入力なりを右にパンして一つのトラックに送ればTAL Vocoderは動作しました。

実作業では、Tr2と3からもセンドで出してTr4にリターンしてみたけれど、よく考えたら不要でした。

FBVCは自分で音が鳴るから、上の図で考えると音符データのクリップがあるTr1にいきなりFBVCを挿して。演奏データはMIDIクリップで操作。

その上でFBVCの手前にTr3からセンドでセリフの音声を突っ込めばOKかしら。これで行ければTr2も4も不要って話。でも変調をかけられる方の音は内蔵OSC限定だねぇ。

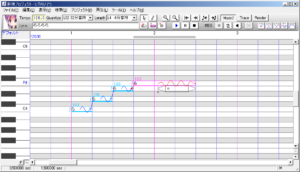

因みに。話し声の方はマイクなんぞ使わなくて。読み上げソフトのVoiceVoxで合成した声をwavで置いて変調をかけました。

無料の読み上げソフト、VoiceVox(→ダウンロード)。

今回喋ってもらったのは波音リツさんでした(→公式ページ)。

面白いんだけど、テンポに合わせて喋ってもらうのが一苦労。

これじゃあUTAUの時とおんなじくらい面倒臭いかも。

何と申しましょうか、無料のヴォカロと申しましょうかなUTAU(→ダウンロード)。

波音リツさんのライブラリもあります。

脱線ばかりしていないで、作業に戻らなくちゃ。

そんなこんなでお粗末様でした。

コメント